由緒・歴史

由緒

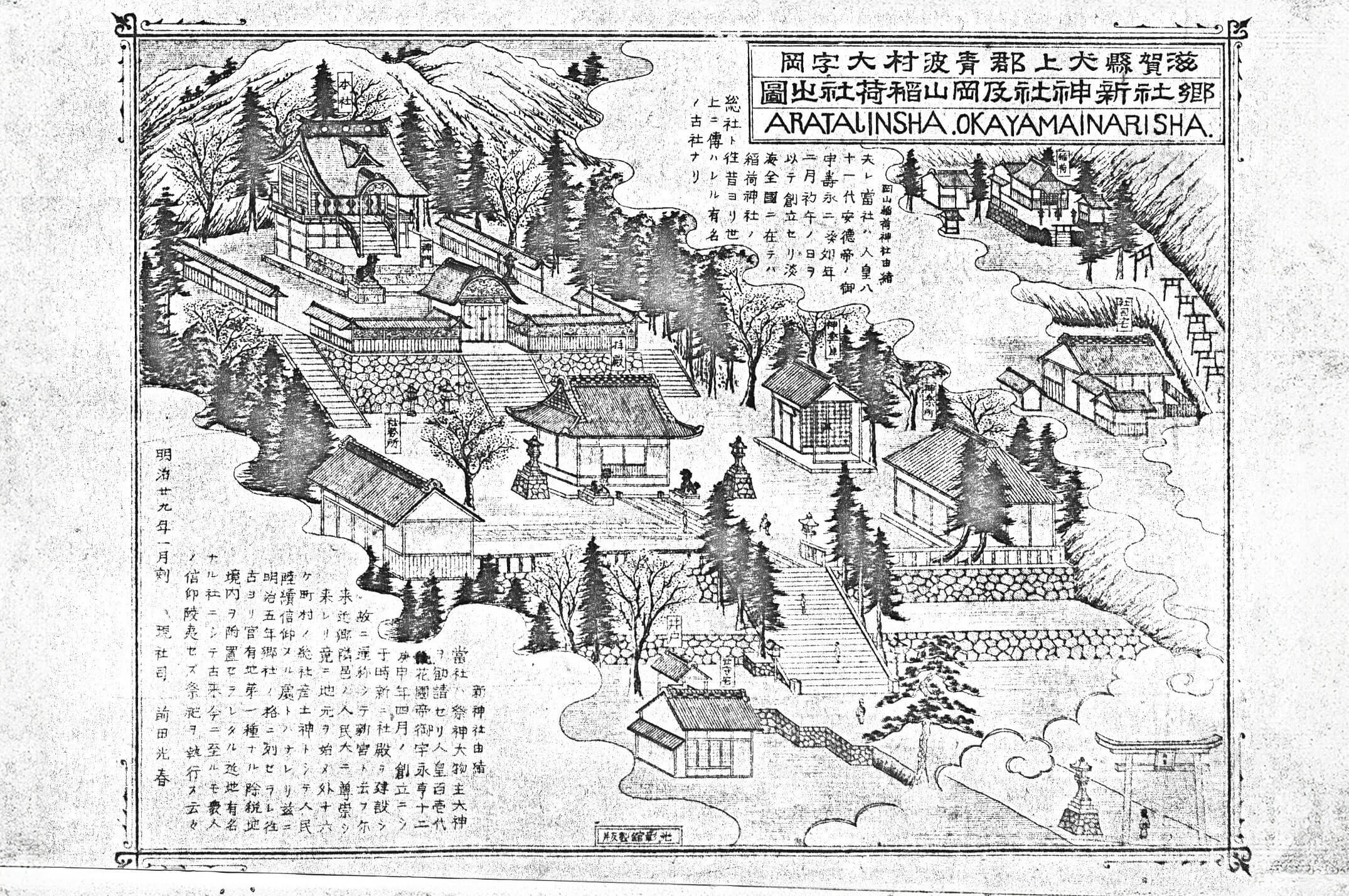

しんじんじゃ 新神社

- 御祭神

- 大物主大神

- 御神紋

- 左三ツ巴

- 由緒

- 当社は祭神大物主大神を勧請せり。人皇110代後花園帝 御宇 永享一二庚申(かのえさる)年(西暦1440年)四月の創建にして、時新たに社殿を建設し、故に還称して新宮と云う。以来、近郷隣邑の人民大いに尊崇し来して竟(つい)に地元を始め外16ヶ町村の総社産土神として人民、陸続信仰をある處(ところ)とはなれり。ここに明治5年郷社の格に列せられ往古より官有地第1種なる除税地境内を処置せられたる延地有名なる古社にして古来今に至るも衆人の信仰陵羗せず祭祀を執行す云々

- 例大祭

- 五月五日

古くは5月6日その前は旧暦四月申の日でした。氏子区域を5組に分け、当番町としています。神輿は当番町が奉仕し、各町毎に御旅所を設定して巡幸します。

たかまついなり 高松稲荷

- 御祭神

- 宇迦之御魂神

- 配祀神

- 菅原道真公

- 御神紋

- 稲荷紋

- 由緒

- 天れ当社は人皇八十一代安徳帝の御宇寿永二癸卯(みずのとう)年(西暦1183年)二月初午の日を以って創立せり。淡海全国にありては稲荷神社の総社と往昔より世上に伝われる有名な古社なり

歴史

修験道の神社だった新宮大権現

新神社は江戸時代までは新宮大権現と呼ばれていました。大権現は修験道の神仏習合を表しています。

元々の来歴は、はっきりしないことも多く、彦根に井伊さんが来るよりももっと前に、熊野三山がこちらに勧請され、そのうち熊野新宮だけが残り、新宮大権現となったとの説もあります。

元々の来歴は、はっきりしないことも多く、彦根に井伊さんが来るよりももっと前に、熊野三山がこちらに勧請され、そのうち熊野新宮だけが残り、新宮大権現となったとの説もあります。

明治になり新神社に

明治時代の初めに明治政府の神仏分離政策により、修験道が廃止となりました。「これは大変だ、氏神さんがなくなっちゃう」という話になり、その時に日吉さんから神様をもう一回お迎えしてお祀申し上げたということです。『新宮大権現』の名は使えないため当初「新宮神社』を考えましたが時代的に、皇室を表す『宮』という字が入るのはまずい、となり『新神社』と書いて『あらたじんじゃ』にしようとなりました。しかし古くから『新宮(しんぐう)さん』と親しんでこられた地元の方には『あらた』は根付かず、神職のほうでも『しんじんじゃ』と呼ぶようになりました。

壇ノ浦の戦いの頃より残る高松稲荷神社

また新神社のある雨壺山の東方斜面には「高松稲荷神社」が鎮座しています。こちらの創建は寿永二年(1183)と古く、社殿も稲荷神社には珍しく大きなもので、淡海において稲荷神社の総社といわれ有名だった、と伝わっています。創建が壇ノ浦の戦いの頃なんですが稲荷信仰が広まったのは主に江戸時代ですので、初めは稲荷ではなく前身になるものを祀っていたのでしょう。また高松稲荷神社のある場所は字名が『新宮山(シンク山)』と言います。初め、そこにあった新宮大権現が、手狭になったので室町時代に新しい社殿を創り、現在地に遷されたのではないかと言われています。